以下はこのような歴史的な課題に注目するようになった契機は、勿論これまでの多くの先行研究に成果によるところが大であるが、龍谷大学理工学部岡田至弘教授を中心とする「古典籍デジタルアーカイブ」プロジェクトによってデジタル工学に基づく同図の復元がなされ、しかもその復元は色素や繊維素材に関する分析なども可能とする方法に基づいていたことが直接的な契機となっている。デジタル高画素分析により現物を傷めることなく表記内容が鮮明化され、原典の表記のままに解読が可能となり、さらに現物地図の色彩や、材料の絹布の撚りや絹布上の色素・顔料などの素材を分析することが可能となり、かつ作製時代の原型が忠実にデジタル復元されたことにより、新たな歴史研究資料として検討することが可能となった。

この成果により、これまで図上に表記された地名解読を中心に行われてきた同図の研究は新たな段階に入ることとなった。すなわち地名の解読を通してそれを歴史的に比定するという地理学の手法を中心として行われてきた研究は、同図の構想をはじめとする時代的背景を明らかにしつつ、同図が持つ時代的な特徴とその文化動態資料としての役割を明らかにするという課題が登場したのであり、総じて同図の時代像をあきらかにする課題に正面から取り組むことが可能となったと考えられる。

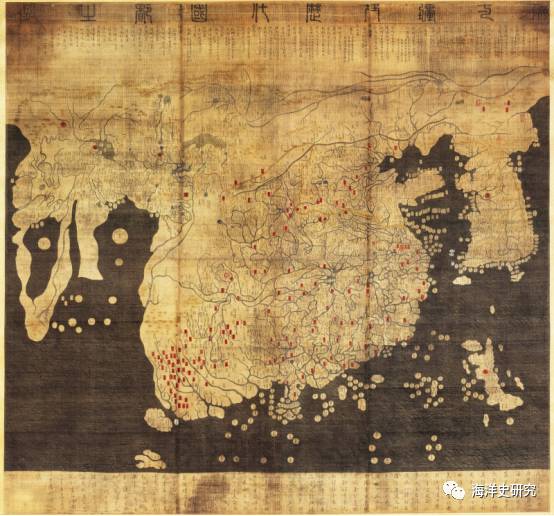

一『混一疆理歴代国都之図』研究をめぐる諸課題

(一)1402年の時代的位置

1402年製と朝鮮王朝建国の功臣権近により跋文に明記された龍谷大学蔵『混一疆理歴代国都之図』は、これまでその記載地名や地形から判定して、それより後の作成であることが検討されてきた。この点は後にも触れることにするが、跋文にある1402年製の同図は未詳のまま、同年に作成されたはずであるとされてきたのみである。そこでは、眼前の「地図」に注目するあまりに、例えば、1402年になぜ最初に作成されたのか、1402年と具体的に記した作成の目的はどこにあったのか。あるいは、1402年と龍谷図作成年代との年代的な差は何を意味するか、などの課題は未検討のままであった。以下にまず同図の時代的な位置を概観してみたい。

1392年、李成桂が高麗王に即位し、翌1393年に明から権知朝鮮国事(朝鮮王代理、実質的な朝鮮王)に封ぜられた。明から正式に朝鮮国王として冊封を受けたのは太宗の治世の1401年である。1402年と明記された「混一疆理歴代国都之図」の作製年は、この動きと無関係ではないと考えられる。すなわち、明の勢威を謳い、その下での朝鮮国の位置と役割の重要性を象徴するものとしての世界図の作成という事業の遂行である。

この時期にあって、明朝から海洋に関わった大事業は「鄭和の征西」であり、朝鮮からの海洋視野に密接に関連していると考えられる対象が日本・琉球に関する調査事業であった。ただし、同時代の琉球の位置は、それを朝鮮から見るか、中国から見るか、また日本から見るかという海洋視野の違いによって表現が異なっているという特徴を持っている。

他方、琉球は1372年からすでに明に朝貢使節を乗せた進貢船を送っており、名目を異にして毎年また一年間に複数回の進貢船を送っており、他にも朝鮮をはじめとする東アジアに、また朝貢品の胡椒や蘇木を特産する東南アジアへも交易使節を送っている。後述するように、14世紀末葉に始まる琉球の南海貿易において、1420~30年代はその最盛期に当たっていた。

また、日本では1404年に足利義満は初めて「日本国王」の肩書を用い、同年明皇帝から「日本国王」に冊封されている。混一図は、「朝鮮」「日本」「琉球」「交趾」などの明朝への朝貢国の名前が見られるが、朝貢国の「安南國」は海上に置かれており、さらにアユタヤ国(シャム)の成立とも対応している。アユタヤ(シャム)を表す漢字表記の「暹羅」という表現は地図上には見えていないが、タイ族をあらわす「暹」という字を持つ表現は既に見えている。全体としては混一図には、明初の朝貢冊封関係の理念と現実が表わされているといえる。

また、「歴代国都」という国都の歴史的に変遷する地名も同一平面に書き込まれており、明朝の盛世が、中華の長い歴史を受け継ぐものとしてその頂点に位置することを示そうとしており、明初の勢いを示すと共に、それを歴史的に正当化する意図も込められていると言えよう。これらは、現ユーラシア大陸が混一図上に東西一杯に広がっていることに見られるように、いわば世界に跨った王朝であることを示すかのように描かれていることも特徴的である。

併せて、混一図には海上に地理的な位置とは無関係に朝貢国の国名が並べられている点が特徴的である。海上の記載は、島、朝貢国(楕円形の中)、地方名、その他が併記されており、セルデン図にみるような航路が書き込まれたりする海洋固有の実質的な表記、島嶼固有の形態表記には至ってはいないが、朝貢の運用が海洋の概念と重なっていることに注目したい。

(二)イスラーム地図学の影響

これまでの研究成果において明らかにされているように、世界地図としてみた『混一疆理歴代国都之図』は、その範囲がヨーロッパ・アフリカまでを含んでおり、これはモンゴル時代のイル汗国がアフリカ・ヨーロッパと接する中東地域を支配しており、イスラーム地理学に基づく地図作成の成果を取り込んでいたことによる。そこでは、中東イスラームからアフリカ地域さらにヨーロッパにまで広がるモンゴル帝国時代の世界視野がイスラーム史の成果の中で検討されてきたといえよう。

その過程で混一図は、地理学の方法に基づき、地図研究の対象として主に検討されてきたといえる。地名の比定を中心として、世界地図としての姿を甦らせることに主眼が置かれ、その世界地図としての作成時期の早さ(古さ)に注目し、さまざまなレベルに亘る(非)正確さが論ぜられてきた。

(三)世界地図か世界像か

世界地図として、地理学的な成果であると同時に、同時代の中国の、また朝鮮の世界観を示す世界図としての特徴はどのようなものであるか、という視点からの研究も進められた。すなわち、混一図に世界図や総図としての世界像や世界観の表出を見る必要があるという視点である。

他方、世界地図・世界図を含み、さらに広がりを持つものとして宇宙図としての混一図を見るという視点も存在する。しかし、混一図には星座の書き込みが見当たらず、同図が宇宙図を含んでいるとは言えないが、その後の朝鮮図のなかには星座が描かれているものもあることから、混一図をめぐり世界地図・世界図・宇宙図の3種類の広がりを持つという歴史的な展開の方向性が考えられる。

測量に基づかない時代の地図作成は、地理図としてではなく世界図として作者の世界像も示される。「混一疆理歴代国都之図」は、これまでは「世界地理図」とのみみなされてきたが、むしろ同時代人の世界観・天下観が地理空間の上に表現されたと見ることができる。コロンビア大学のガリ・レドヤードGari Ledyard教授は、朝鮮史に現れる「混一疆理歴代国都之図」と「天下図」との間には、内陸大陸部が西域を西端とする「天下図」へと凝縮していくと見ている。この考え方は、中国を中心とする東アジア地域の自他認識や世界認識の中華化・華夷化を示すものであり、地域的特色を持った歴史文化図であるということができよう。

(四)成立年代の考証

成立年代についての検討が加えられてきた。そこでは、地図の作成にかかわり、原本としての同図の作成年についていくつかの疑問も投げかけられてきた。混一図の権近の跋文によると、同図は、1402年(建文四年)という製作年が特定された世界図である。この記載が同一地図上に明記されていることから、これまではこの1402年が記載地名などの内容と符合しないという点に関心が集中した。そして、作成が朝鮮においておこなわれたことから、とりわけ詳細かつ具体的な朝鮮の記載地名から判断して、少なくとも成宗三年(1472)以降の写本であるとされた。

朝鮮半島の地名から比定される時期は、約半世紀を経た後であり、かつある時間帯を経過して記入されている(ケネス・ロビンソン論文では、1479~1485年の間と比定している)。このことは、朝鮮と明朝との何らかの交渉問題の発生と交渉経緯を予測させる。

他方、混一図の主題が「歴代国都」に関する記述であり、時代を異にする地名が書き込まれていることから、地図表面の記載地名の時間幅には6~7世紀からモンゴル時代までの長さがあることがわかる。したがって、地図に記載された地名は、地図の地名情報がそれ以前には遡らないという上限ではあるが、記載地名そのものは地図が描かれた時期の下限を示すものではないということでもある。

したがってこれらの事情から言えることは、跋文以外に作成年代の記載は確認できないということである。しかし、この時間の範囲の中で、中村論文や村岡論文が明らかにするように、記載された地名からではなく、歴史上特定の期間のみに存在した行政機関が書き込まれていることから、極めて特定の時間の幅が確認できるという特徴も見ることができる。

これに対して、朝鮮半島に地名記載から、混一図が作成された年代を特定するという検討が行われ、ロビンソン論文は、各地に設立された行政・軍事機構の年代が特定できることから、混一図の作成年代を、跋文の1402年ではなく、1470年代末~80年代の間とした。また、楊普景論文は、地図に記載された山岳の名前を以って地図作成年代の確認を行っている。ここから、跋文の1402年に描かれた地図は、龍谷大学が所蔵する混一図とは別にあったはずであること、また、上記の朝鮮半島情報以外に、地図に記載されたいかなる情報から作成年代を特定できるのか、という新たな課題も出されたといえる。

(五)姉妹図の位置

興味深い混一図に関連する世界図として、本光寺蔵の混一図が作成され、天理大学蔵の混一図などが作成されていることである。さらに本妙寺の大明国図が加わり、合計4種に及ぶこれらの異なる版本ではあるが同一系統に属す混一図相互間の主要な違いは、海域に関する情報や記載の変化とりわけ、朝鮮、日本、ならびに琉球・台湾などの記載に関連して作成されているということも注目される。鄭和の征西に象徴される明朝の展海策にはじまり、急速に拡大する東アジア海域における琉球をはじめとする朝貢貿易活動が、このように連続して世界図を修正・作成することにつながったと考えられよう。

二海洋から見た『混一疆理歴代国都之図』

これまでは、『混一疆理歴代国都之図』の検討は、多くは陸地をめぐる研究であり議論であった。これに対して、海洋・海域に関してはどのような検討が可能であるか、という点は未知の課題であった。海洋を言う場合も、島や島名の比定が中心であり、方法的には陸の地名比定戸同様の方法が取られており、いわば、陸の延長上にある海洋研究であり、海洋が独立した対象として取り扱われることは無かった。しかし近年の海洋研究・海図研究の進展、さらにはグローバル・ヒストリーの視野からの研究の進展によって、『混一疆理歴代国都之図』の海域研究に取り組むことが可能となってきたと考えられ、本稿も同図の海域研究を中心的なテーマとして設定している。

(一)海洋図としての『混一疆理歴代国都之図』

『混一疆理歴代国都之図』は、地図部分とともに、上部と下部に帯状にそれぞれ、歴史的な「国都」の所在地を元代の行政区によって記した一覧表と、権近による混一図作成に関する具体的な縁起と作成年代が特定されて記述されているという作成に関する歴史が記述されている。また、龍谷大学蔵『混一疆理歴代国都之図』以外に、その姉妹図とも呼べる本光寺『混一疆理歴代国都之図』、本妙寺『大明国地図』、天理大學『大明国図』が相互に近接しつつ異なる記述を持っていることが明らかにされ、1402年作成の混一図及びそれが記された龍谷図への関心が高められてきた。

このような背景を持つ『混一疆理歴代国都之図』の特徴は、原資料は現在確認されていないが、跋文にある李沢民『声教広被図』に基づく文字通りの広大な中華の名声を及ぼした世界の広がりが、イスラーム地図の影響に基づいていることにある。

同図の原版は、鮮やかな彩色であり、とりわけ海の色が緑であることに注目される。これは、イスラーム文化においては安全を表わす緑色であり、それが海の色として使われている。さらに、モンゴル帝国の広がりを反映して、東西に貫く広大な地域があり、下半分には海域の広がりが描かれ、モンゴル帝国が海の帝国であったことも示されている。

さらにこの交易網は、以下の引用文に示されているように、シャムによっても中継される南アジアと東アジアを結ぶベンガル湾貿易につながっていた。

(アユタヤ)国王の投資によって、コロマンデル諸国からもたらされる主たる輸入品には、各種のインド産の織物がある。アユタヤからの主要輸出品は象であった……インド産の織物は、テナセリム経由でアユタヤにもたらされたが、テナセリム(あるいはメルギ)・アユタヤ間の要衝を管掌する役人に、いずれもイスラーム教徒が任命されていたことは、南シナ海貿易の直接担当者がすべて中国人であったこととともに、アユタヤ王のきわめて実践的な思考様式を反映している。

シャムの沿海図によると、東航路では、朝鮮半島を最東端に、交易路に沿うように日本・琉球・台湾・広州と続いている。

また、考古発掘資料であるが、九州の北、玄界灘鷹島沖で発掘された元寇時の船のものとされる木製の碇(いかり)の形状と、装着された花崗岩が泉州や連江県定海湾出土のものと一致するという検討結果である。同じく出土した陶磁器類を確認すると12~13世紀の宋元時代の貿易船で使用されたものと確認される。このことは、蒙古軍船がイスラームの貿易船を使用していたことを示唆するものであり、南回りの海洋交易を元軍が利用するところとなっていたことを示す資料であると見なすことができよう。

ケネス・ロビンソン教授の研究によるならば、龍谷図は(本光寺図とともに)朝鮮半島の地名情報が多く、なかでも、南部の水軍万戸が駐在する浦営を北部の兵馬万戸が駐在する鎮堡より詳しく表記していること、特に海賊が出撃してくる對馬、一岐、松浦地方に近い慶尚道にあった19の水軍浦営のうち17箇所を記入している。半島南部の周辺海域は南部穀倉地帯の税量を北部へ運送する要路でもあった。また、馬の飼育地が記入されていることも特徴とされる。総じて、郡県制形成以前の1402年時期には存在し得なかった行政地名が混一図には記入されている。この特徴を海洋史の観点から見るならば、海辺の輸送の重要性の増大に伴い、海辺警備が強化されていることが示されている。

モンゴル時代末期に登場した琉球王国は、明清中国と朝貢貿易をおこなった。また同時期に朝鮮王朝は、朝貢品として胡椒を求められていたが、遠く東南アジアに赴いて胡椒を入手することは困難であった。その後、琉球が胡椒や蘇木(赤色の染料)を中国への朝貢品として送り続けることになる。琉球は明代には、暹羅(シャム)・三仏斉(パレンバン)・爪哇(ジャワ)・満剌加(マラッカ)・蘇門答剌(スマトラ)・安南(アンナン)・仏太泥(パタニ)などの東南アジアの各地と交易をおこなっていた。さらにこれに日本・朝鮮・中国が加わり、琉球の海上交易ネットワークを形作っていた。

(二)海域図の特徴

混一図に見る海域部分の表記の特徴として以下の諸点を指摘することが出来る。

1)朝貢国は、一応記入されているが、特定の地図と言うより、遠方の海域に位置づけられている場合がある。この事例として、三仏斉(シュリーヴィジャヤ、日本の西南海上)、安南国(交趾の東南海上)などがある。

2)円形を以って島名のみを示す場合がある。

3)円形ではなく、ある形を持つ地形図として表現される島と島名がある。

4)単独の島名としてではなく、近隣の島との非地理的関係性をうかがわせる表現が見られる。この例としては、日本の位置の西南近隣に渤海が示されていることなどである。地理的には渤海は東北アジアに位置したが、日本との関係が強かったということを地図上で示唆した表現であろう。

5)波形は、申叔舟『海東諸国記』(1471年)に描かれた波形を踏襲しているように見受けられる。この点については、同図が1402年の作成ではなく、1472年以降の写本であるとするならば、年代的には整合することになる。ただ、李沢民『声教広被図』の原本が不明である以上、この点は最終的に確認することは困難である。

6)海域部分の色彩は、色素分析により緑であることが確認される。この点はイスラーム地図の影響を受けたとされる李沢民『声教広被図』もおそらく同じであったことが推定されるが、情報の継承関係は確認できない。

7)アラビア語発音の漢訳には以下の例がある。桑骨八(ザンジバル)、哈納亦思津(アラビア語の赤道Hatt al-istiua)など、アラビア語の音訳に基づくと思われる漢字表記がある。イスラームの地図表記に基づいてそれをそのまま当てはめようとしたものと考えられる。

8)さらに、アフリカ大陸部の東側海域には、丸い枠取りをしたまま、地名を書き込んでいないものが散見される。これも、参照したイスラム地図には、おそらくアラビア語表記の地名が書かれていたものと考えることが出来よう。

(三)海域島名の歴史的根拠

地名(島名)の資料的な根拠についてみると、これまでの研究によって指摘されているところは、以下の史料を挙げることができる。

赤土国、丹丹国、于陀利、哥羅、辺斗、大漢、婆利,杜佑『通典』

馬鞍,『元史』巻143

東董山、西董山,『元史』巻162

石塘,『島夷志略』

犀角(山)、代瑁(山)、馬鞍(山)、石塘、石帆、苧麻(山)、東董、西董,『鄭和航海図』

このように、『元史』や『島夷志略』など元代に獲得された海域地名・島名の知識ならびに、明初、鄭和征西によって新たに獲得された地名が記入されていることは、混一図が、陸地図部分の地名は唐代の杜佑『通典』に見える地名を含み、さらに元代の南海遠征により、さらには1405年から1430年代にかけておこなわれた鄭和征西からの地名を収集していることも意味していると見ることが出来る。

三鄭和の大航海と海域世界

(一)鄭和の征西(西洋下り)と海洋図

混一図には海洋が大きく描かれており、陸域と同様に海域も東西に貫いていることが特徴的である。このことは、混一図が作成される時代的な契機を示唆している。すなわち1405年から30年間以上にわたっておこなわれた7回に及ぶ鄭和の西洋下りなど、倭寇の終息に伴う交渉と交易の時代が期待された状況を示していよう。

1405年から30余年間に7回の西方への遠洋航海をおこなった明初の鄭和の大航海は、歴史的には例外的にポルトガル・スペインの大航海に匹敵する事業であると注目されながらも、これまでは伝説と歴史が入り混じって語られることが多かった。この鄭和の征西(西洋下り)が、2005年の鄭和征西600年を記念する多くの行事であらためて強調されることになった理由は、おりしも中国が改革開放の頂点にあって、グローバリゼーションを地でいくかのような鄭和の歴史的な大事業をそれに重ね合わせ、鄭和を記念する行事を鄭和の航路を辿りながら世界各地で行うことになったからであると考えられる。このことによって、歴史的鄭和は、いっそう現代的な課題としてまた同時に改めて歴史的な課題として問われるようになってきた。当時のコスモロジーのなかで、天下観や世界観、地誌、航海史としてどのような記録が残され、それらは同時代的な視点からまた現代的な視点から、どのように再検証ができるかということである。

(二)鄭和とは(ムスリムとしての出自、捕虜から艦隊司令官へ)

鄭和は1371年(明洪武四年)に雲南省普寧県昆陽に、代々のイスラーム教の家系でハッジの称号を持つ、父親ミリジンの第2子として生まれた。本名は馬三保である。また三保は宦官を指すとも言われる。父親は1382年に元朝梁王の統治下で、雲南行省参知政事に任ぜられ、馬姓を名乗った。明が雲南を回復しようとして派兵し、多くの回族は梁王にしたがって抗戦したが敗北し、馬和は回族の子供として捕虜となり、12歳で軍に編入され南京に至る。その後朱元璋の第4子燕王朱棣の付き人として北京に移動した。靖難の役で馬和は燕王軍のために戦功を挙げ、燕王が永楽帝として即位すると、1404年に鄭姓を授与され、内官太監という宦官の長官に任命された。

この経緯を見ると、元末から明初にかけた政権交代期の政治変動の中で鄭和の位置が形作られたことがわかる。まず、鄭和の大航海という事業から見ると、雲南のムスリム家系の一員であったことから、鄭和のメッカやアフリカ東海岸にまでいたる大航海を担当する人物として抜擢されたということは想像に難くない。

同時に、鄭和が宦官として、明朝初期の明朝の中央におり、明朝の威信を内外に示すという王朝初期の永楽帝の集権化政策にふさわしい人物であったということも大切な条件であり、その一つとして周辺海域の統治、周辺朝貢国の整備、明朝の対外関係とそのための関税制度や組織をつくるという意向も担っていたということである。この点で、宦官であったことは中央を表現し地方と対抗しうる重要な条件であり、それに基づいて中央の政策を直接に対外交易を管理する組織につなげることができたと考えられる。

永楽帝の死後、これらの内外集権政策は中断されるものの、鄭和は明朝初期の体制確立する一連の事業に不可欠の役割を果たしたということができよう。

1405~1433年にかけて7回のいわゆる鄭和の征西は、さまざまな交易や移民のネットワークを通して、既に6世紀の早くからそれに通暁した既知の世界としての海洋世界であった。西洋の大航海が、いわゆる未知の世界の開拓という使命で語られることに対して、鄭和の既知の海域世界は、相互に対応すべき礼接格式がわきまえられており、背景に広域アジア海洋交易の歴史的な蓄積を見て取ることができる。

家島彦一教授は、ペルシャ湾東岸のスィーラーフを拠点とするスィーラーフ商人は、8~10世紀において、インド洋海洋世界の基本構造であるアラビア海からインド洋を最初に統合する役割を果たしたと指摘し、環シナ海にまで跨った海洋交易のネットワークを示している。この交易ネットワークの広がりは、鄭和の航海の広がりと対応したものであるとみることも可能であり、とりわけ、ベンガル湾の沿岸航路は、鄭和の1417年から1419年にかけたアラブ・アフリカ諸地域への第5回目の西洋下りに対応している。また、ベンガル湾を横断する航路も既に確認されており、鄭和もこれを利用していることが分かる。

(三)鄭和の役割―明朝の冊封使節ならびに外交使節

鄭和の航海がどのような目的を持っていたかということは、必ずしも明確になっているわけではない。しかし、鄭和の航海を具体的に検討すると、日常的な関係や海域経営に対して、それを確認するために航海をおこなったと言えるであろう。強いて目的というならば、むしろ、既知のイスラームの海洋航路を利用しつつ、海域に対する影響力の拡大、すなわち対外関係の原則としての朝貢関係の設立・安定化とその範囲の拡大ということを目的として各地において冊封をおこなったと言えるであろう。毎回の訪問ルートと訪問先をみると、この海域経営と海洋統治の目的がはっきりしてくる。

改めて、鄭和の訪問における海洋経営・海洋統治の目的を見てみると、第1次(1405年5月~1407年9月)、第2次(1408年3月~)、第3次(1409年~1411年6月)は、南洋沿海海域を重点的に訪問し、各地の王権に朝貢を求めるとともに、琉球『歴代宝案』に見られるように「宣撫使」を置くことによって監視と継続的な朝貢関係の維持を目的としている。1次、2次のあと、明朝への朝貢使節の増大が明らかとなり、また、1421年の第6次には第4次に同行した馬歓(『瀛崖勝覧』の著者)とともに、明朝に至った使節の帰国のための航海を組んでいる。

引き続き、第4次(1413年~1415年7月)、第5次(1417年~1419年7月)、第6次(1421年~1422年)、第7次(1432年~1435年、鄭和は帰途に没す)は、アラビア湾・ペルシャ湾に重点を移して訪問していることが分かる。イスラーム諸国では、使節の訪問と答礼という外交的訪問である。また同一地を短期間に繰り返し訪問しているところから見ても、相互に了解している関係であることが窺われる。

四日本・琉球・東アジア海域をめぐる混一図の変化

(一) 日本・琉球をめぐる海洋地図とその変化

15世紀後半期になると、混一図は東アジア海域をめぐって急速に変化する。それらは、混一図とそれに基づく3種の同図姉妹図との違いに明確に表現されている。とりわけ、日本ならびに琉球に関する表記がより一層明確になるといえる。ここでは琉球をめぐる表記についてみてみるが、その前に日本に関する表記について簡単に触れておきたい。

同地図が示す基本的な特徴である合成部分は東アジアの海域であるが、そこには現在の北海道が含まれておらず、かつ日本が朝鮮半島の南に90度右旋回した位置におかれている点である。この部分は、行基図によるものと比定されている。「行基図」は、奈良時代の仏僧であった行基の作成によると伝えられる中世以前の日本図を指す。行基図は、いずれも諸国が丸みをおびた形で描かれており、それぞれの国の位置関係を示したものだと推察できるのであるが、行基式日本図ともいわれているこの行基図は、混一図のなかでは、日本の周囲に「雁道」『羅刹国」「琉球」「高麗」などを配して記されている。混一図が作成されるに当たり、海域の部分も切り取って作成されたということが言える。

つぎに、行基図では各国の特徴を表記するにあたって、各地の情報を地図の中に記載する場合と、地図の余白の部分に記載する版本に分けられる。このことは、余白に表記された版本の日本部分が、書物の天地を南北に置いた時に90度右旋回する形で印刷されており、この版本の説明文を取り除いたとき、日本の位置形態は右90度に旋回したものとなる。このことは、行基図を切り取って混一図が作成される過程を示しているのみならず、いかなる版本が使用されたのか、すなわち朝鮮に伝播していたのかという点を確認させる材料となると考えられる。さらに、行基図の採用が、日本周辺海域を含めて切り取られていることからも、製作者の海域部分への関心が窺われる。

また、行基図には、日本を囲いこむ巨大な龍体を表現し日本総図とも呼びうるものもあるが、混一図が作成されるにあたってはこの行基図は採用されておらず、混一図の世界像は個別地域の世界図の複合ではなく、のちに見るように、単一の統合された世界像を示すために作成された背景的な動機を読み取ることができる。

(二) 琉球海上図の度重なる書き直し

混一図が作成されるにあたって、日本は行基図の周縁の海が含まれる形で切り取られていたのではあるが、混一図の作成における琉球は、大琉球・小琉球として、伝統的な中国から見た琉球と台湾が表記されている。混一図には、基本構成が極めて近接しているものの内容的には異なる版本が連続して登場していることは、混一図が作成される時代背景を考えるうえで重要である。とりわけ海洋・海域に対する視野の急展開が然らしめた結果であると考えられる。

これらの、海域をめぐる朝貢体制の再編と東北アジア地域における外交交渉問題の両者に対して、それらに対応する朝鮮王朝の姿勢と役割が表明されていることから、地図の上でも朝鮮半島に大きな注目が置かれており、世界を陸域と海域の2つに分け、ちょうど両者に跨り、その根元部分に描かれている。また日本・琉球に関しては、申叔舟『海東諸国記』が1471年に王命を奉じて撰進しているが、混一図では行基図という異なる側面から日本が記されている。ただ、1413年第1回朝鮮通信使(不実行)、日本から朝鮮への使節の増加、日明勘合貿易、琉球の東アジア・東南アジアでの貿易活動(1430年には、暹羅から琉球への使節派遣)、琉球と明との朝貢貿易など、15世紀前半は、アジアの海が活力を得た時代である。以下に度重なる琉球図の書き直しについて見てみよう。

で、そろそろ移動。

で、そろそろ移動。